もくじ

この記事の読了時間:約3分

設計の対応が遅れがちな「騒音」対策

建物の新築・改修は、近隣に向けて音を出す

建物が新築・改修されると、近隣の人たちは、それまで聞いたことのない「音」を意識するようになります。それは、人の声だったり、荷物を搬出入する音だったり、あるいは室外機など設備機器の運転音だったりします。

そして、そうした音が「騒音」として近隣クレームを招くことが多々あります。

騒音は、音を発する側が対策を講じるのが原則です。良好な近隣関係を保つためにも、設計の早い段階から、そうした「音」対策を講じたいところです。

しかし、設計の終盤、あるいは施工段階に至って、初めて考え始めるケースが多いのが実情です。完成後に近隣からクレームを受け、慌てて対策に乗り出すケースも散見されます。

場合によっては、着手する時期が遅いために、取れる対策が限られてしまうこともあります。

そこで、このコラムでは、音のトラブルを未然に防ぐことも含め、設計者として知っておきたい「防音・遮音」のトータルな基礎知識をまとめてみます。

80dBの音を45dBに和らげる防音壁の高さは?

本題に入る前に、簡単なクイズを出してみましょう。

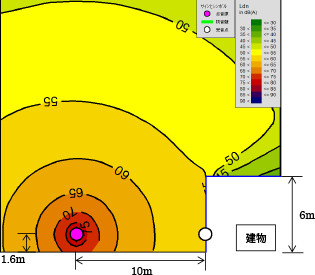

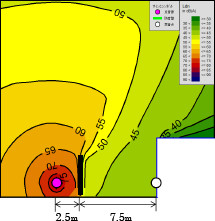

右図に、運転音を発する設備機器の室外機(ピンクの丸印)と、家(白い丸印)があります。

高さ1.6mの位置に設置された室外機の運転音は、直近で測ると約80dB(デシベル)あります。これは、人が「うるさくて我慢できない」と感じるレベルです。

この運転音を、隣家の人が「静かだ」と感じられる45dB以下まで和らげるために立てる「防音壁」は、どのくらいの高さで設計すればよいでしょうか?

防音壁未設置

騒音源音量:80dB

受音点音量:57.6dB

音は回り込んで伝わる

答えは2.5m以上です。しかし、この数字を応える設計者は多くありません。

設計者から最も多く聞かれるのは、1.8m程度という答えです。壁の高さを、音の騒音源よりも少し高くすれば、音をカットできると考える人が多いようです。

音響シミュレーションソフトを用いて分析した下図からも分かるように、高さ1.8mの防音壁では、隣家に伝わる音の大きさは45dBを超えてしまいます。

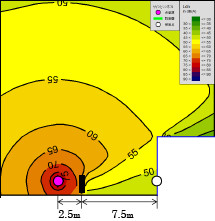

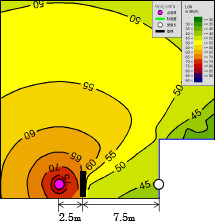

「静かだ」と感じられる45dB以下にするためには、少なくとも高さ2.5mの防音壁が必要になります。さらに、防音壁を4.0mまで高くすれば、かなり音を和らげることができます。

音には、回り込む性質があり、それを「回折(かいせつ)音」と呼びます。また、音には「距離減衰」という性質もあり、距離が2倍になると、4分の1に減衰されます。

防音壁の設計では、この回折音と距離減衰とを踏まえて高さを決めることになります。

防音壁高さ:1.8m

騒音源音量:80dB

受音点音量:48.3dB

防音壁高さ:2.5m

騒音源音量:80dB

受音点音量:44.6dB

防音壁高さ:4.0m

騒音源音量:80dB

受音点音量:40.0dB

人の耳に聞こえる音

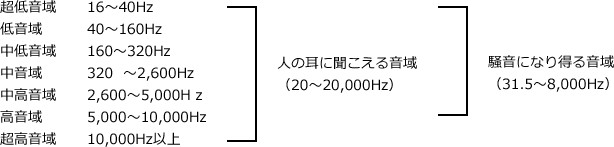

人の可聴域と、騒音になる音

人の耳には、周波数にして20~20,000Hz(ヘルツ)の音域にある音が聞こえます。この音域を「可聴域」といい、そのうち騒音になり得るのは、31.5~8,000Hzとされています。

音域は、周波数の大きさに応じて、「超低音域」から「超高音域」まで7段階に分類されます。波長の長い低音域になるほど、音は遠くまで届きやすく、波長が短い高音域では障害物によって遮断されやすくなります。また、人の耳は、低音域ほど小さく、高音域ほど大きく感じます。

ちなみに人の声は「中音域」に属し、おおよそ男性が500Hz、女性が1,000Hz、子どもは1,000~2,000Hzです。

ただし、実際の声は、単一の周波数ではなく、様々な周波数が重なり合って構成されます。そのため、例えば男性の声が500Hzというのは、幅のある周波数の中心値を差したものです。

音域の分類

音の伝わり方はいろいろ

音はいろいろな形で、人の耳へと伝わっていきます。

音そのものの伝わり方には、「空気伝播(でんぱ)音」と「固体伝播音」の2種類があります。

空気伝播音は、空気を伝わる音で、障害物があると減衰しやすくなります。

一方、固体伝播音は、物質を振動させながら伝わっていく音で、建物の場合、躯体や床、壁などを伝わっていく音です。固体伝播音は、物質の質量が高いほど減衰しやすくなります。

また、音は、反射や屈折、透過、吸収、共鳴、回折、干渉など、様々な形で変化して伝わる性質も持っています。

さらに、気候によっても音の伝わり方は変化します。夏のように気温が高いと音は伝わりにくく、逆に気温が低いほど音は伝わりやすくなります。

こうした特性を持つ音を相手に、騒音対策を講じようとすると、普段の建築設計で使っているのとは全く異なるノウハウや知識が必要になります。今回は、音の特性に触れてみましたが、次回のコラム(Part2)では、「防音」「遮音」「吸音」の違いを始め、設計者として最低限、知っておきたい音の基礎知識を見ていきます。

- 1

- 2

合わせてお読みください

-

- ●「防音」「遮音」「吸音」はどう違う?

- ●音の「高低」と「大きさ」を表す単位(Hz、dB)

- ●防音・遮音性能を示す指標(Dr値、T値、⊿L等級)

-

- ●地上の室外機、騒音対策に適した防音壁は?

- ●設計者が最初に考える防音壁、実は不十分かも?

- ●四方を閉じても防音効果は上がらない!

- ●防音壁が高いほど騒音を防げる

- ●いっそ屋上に載せてみたら?

-

- ●屋上の室外機、向かいのマンションからクレームの出ない防音壁は?

- ●正面は防げても斜め方向の騒音に不安

- ●3面を囲んで両脇からの拡散を抑える

- ●全方位の騒音対策に安心感

- ●パラペットまわりの防音壁は効果薄?

-

- ●高性能防音パネルに新工法誕生

外観に馴染む一体感のある仕上がり - ●お客様の要望に寄り添いながら新商品・新工法の開発へ

- ●高性能防音パネルに新工法誕生