もくじ

この記事の読了時間:約5分

テラゾーの素材感をセラミックタイルで実現

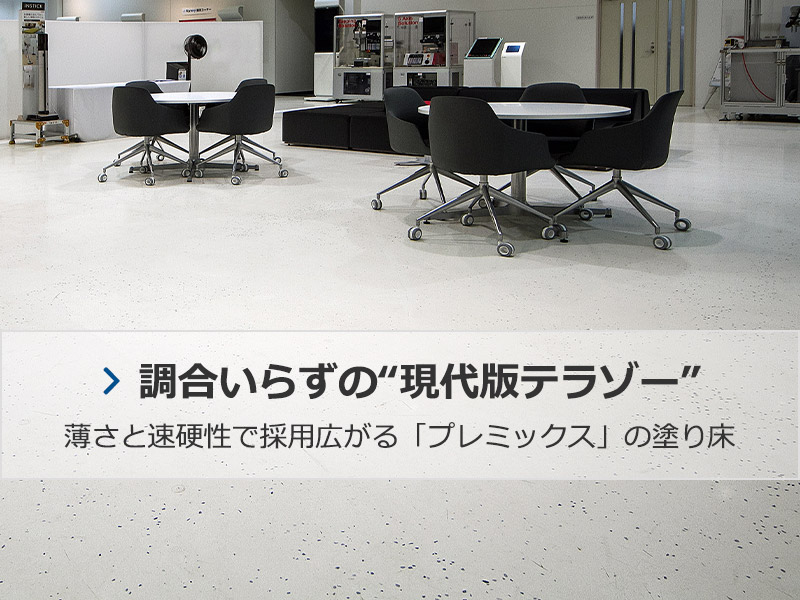

「テラゾー」のセラミックタイルが人気上昇中

最近、タイルの分野に1つの新しい潮流が押し寄せようとしています。「テラゾー」のタイルの人気が世界的に急上昇しているのです。

テラゾーと言えば、イタリアで発祥し、20世紀までに世界中に広がった塗り仕上げです。一般的なテラゾーのつくり方は、「主材」であるセメントや樹脂に、自然石を細かく砕いた「骨材」、そして「顔料」などを混錬して塗り付けた後、表面を研ぎ出して仕上げます。細かな自然石がランダムに散りばめられたテラゾーは、深みのある独特の素材感を醸し出します。

今、注目を浴びているのは、そうしたテラゾーならではの質感をそのまま取り込んだタイルです。

プリントタイプのテラゾー柄セラミックタイルには残念な点も

「以前からテラゾー柄のタイルはあったのではないか?」。そんな疑問を抱く人がいるかもしれません。

確かに、表層にテラゾー柄がプリントされたタイルはすでに製品化されています。

しかし、従来のプリントタイプのタイルには残念な点があります。テラゾー柄は表層だけなので、一見テラゾーのようでも、やはり素材の質感や深みが本物には及ばないことです。

プリントの場合、柄のパターンがある程度決まってしまうので、仕上がりに違和感を与えがちです。実際のテラゾーは全く逆です。材料を混錬してつくるので、意図しないランダムで自然な柄が生まれます。完全に同じ柄をつくろうとしても、事実上は困難です。

ランダムに柄が生まれ、小口もテラゾー調に

今、注目されているのは、そんな本物のテラゾーへとさらに大きく一歩近付いた最新のタイルです。テラゾーのように、基材となる粘土に「骨材を表現したタイルチップ」が混ぜ合わせてあります。

そのため、ランダムな表情が自然に生まれ、小口にもテラゾーのデザインが現れます。

骨材を練り込む高度な製法が確立

最新のこのタイルでは、自然石の代わりに、焼成した「タイルチップ」を使います。そのタイルチップを粘土に練り込んで成形した後、再度焼成してタイル製品をつくります。

こうした製法のアイデアは以前からありました。しかし、タイルの製造には温度管理などの高度な技術を開発する必要があり、なかなか製品化には至りませんでした。

ようやく最近になって、タイルとして必要な品質を確保できる製法が確立し、テラゾーそのものの素材感を持つ製品をつくることが可能になりました。

上質なテラゾーデザインの可能性を広げる

壁や什器、カウンターのデザインにも

テラゾーの自然な素材感をそのまま持ち込んだこのタイルは、ほかのタイル製品と同じように、商業施設やホテル、店舗、駅、空港など様々な空間の内外装に使うことができます。

壁や什器、カウンターなどにも幅広く使うことができ、床と壁一体の空間をつくることができるのも特長です。

壁の使用例

床と壁で異なる色を使用した例

床と壁で近似色を使用した例

出隅や段鼻も自然な納まりに

プリントタイプのテラゾー柄タイルと、最新のテラゾー調タイルの違いは、木材で言えば複合フローリング材とムク材との違いに似ています。ムク材と同じように、タイルチップを練りこんだタイルは、どこでカットしても小口にテラゾーの素材感が現れます。

このことは、上質な空間デザインを演出する大きなメリットです。例えば、壁や家具の出隅、階段の段鼻のように小口が現れる箇所でも自然な納まりで仕上げることが可能になり、より本格的で高級感の漂うデザインを実現できます。

タイルチップを練りこんだテラゾー調セラミックタイルも本場イタリア発

塗り材のテラゾーと同様に、タイルチップを練りこんだタイルもイタリアで開発され、製品化されています。材料を練り込んだタイルなので、柄は均一ではなくランダムです。

タイルは表面の仕上げ・仕様の種類も豊富で、磨きやマット、防滑仕様などから選ぶことができます。(※)

磨き仕上げ

マット仕上げ

防滑仕上げ

また、厚さは10mmなので、施工厚や耐荷重が限られた箇所でも使いやすい仕上げ材です。

床仕上げに使う場合、鉄道駅や公共空間、商業施設のように「重歩行」の場所にも使える強度や耐久性も備えています。(※)

※ABC商会 「ベニスヴィッラ」の場合

●タイルチップを練りこんだタイルのメリット

- ・どこでカットしても、小口にテラゾーの表情が現れる

- ・練り込みならではのランダムで自然な表情が生まれる

●タイル製品としてのメリット

- ・強度、耐久性、耐薬品性などにすぐれる

- ・汚れが付着しにくく、メンテナンス性が高い

- ・品質が安定している

- ・職人の技能に左右されない安定した施工が可能

高強度に進化した"セメント"のテラゾータイル

知られざる定番「セメントテラゾータイル」

羽田空港ターミナルの写真

ここまで最新の「テラゾー調セラミックタイル」について解説してきましたが、実はタイル形状に成形されたテラゾーは以前からありました。

主材にセメントを用いるタイル形状のテラゾーです。その歴史は長く、高度経済成長期の建物で数多く使用されてきました。

タイル形状の「セメントテラゾー」は、製品としての強度を確保するために30mm程度の厚さが必要になります。「厚くて使いづらいのでは?」と思う人がいることでしょう。しかし、タイル形状の「セメントテラゾー」は、タイルの「自重」とセメントの「接着性の良さ」を生かした短時間施工(バサモル工法)が可能です。そのため、空港や地下鉄駅のコンコースのように、限られた時間内で改修工事を済ませなければならない現場で多く使われています。

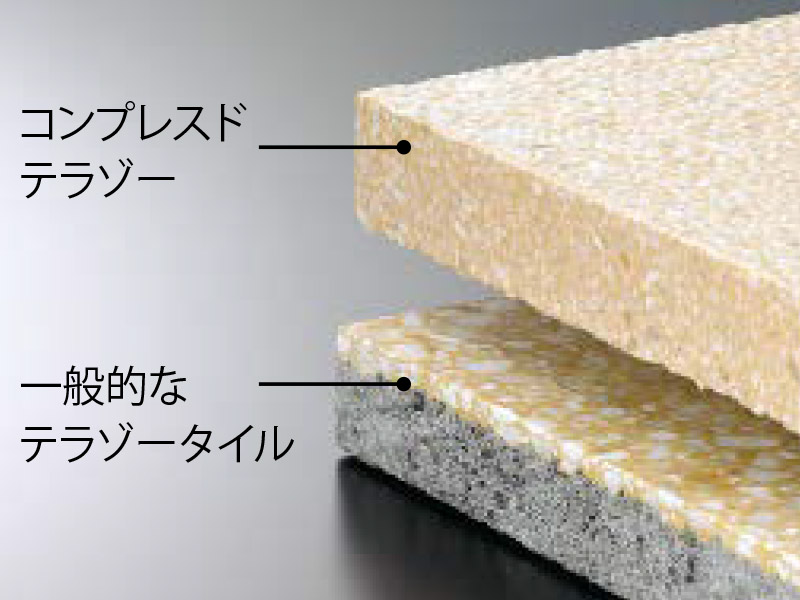

高圧プレスで製造されたタイル形状のセメントテラゾー

タイル形状の「セメントテラゾー」も進化しています。

登場した当初からタイル形状のセメントテラゾーとして一般的なのは、テラゾー柄が表層だけの二層構造品です。

しかし、その後の製造方法の進化によって、セメント全体に骨材(種石)を練り込んだ無垢構造のタイル製品も製造可能になりました。

無垢構造のメリットは、どこでカットしても小口にテラゾーの表情が現れることです。そのため、階段の段鼻もきれいに納まるなど、タイル製品の用途や、デザインの幅が広がります。仕上げの幅も広がり、外部使用が可能な防滑仕上げもできるようになりました。(※)

また、製法の進化は基本性能も向上させました。高圧プレスによる締固めと、真空引きによって水分を排除することで、強度や耐久性にすぐれたタイル製品をつくれるようになっています。(※)

※ABC商会「コンプレスド テラゾー」の場合

骨材によって異なる表情を見せるセメントテラゾータイル

ガラスの使用例

タイル形状のセメントテラゾーは、オリジナル製品に対応しやすい点も特長の1つです。大理石など各種の自然石を骨材に使うことができます。また、施工箇所を選びますが、ガラスや貝殻などを練り込むこともできるので、デザインの意図に応じて多彩な表情を描き出すことが可能です。

テラゾーデザインが注目されている今、タイルの分野でも、最新のセラミックタイルから既存のセメントテラゾータイルまで製品のラインアップは充実しており、空間デザインの可能性が大きく広がっています。