もくじ

この記事の読了時間:約6分

省エネ基準、適合義務化へ

2025年度以降、省エネ基準適合が必須に

建築物にとって、省エネ性能が耐震性能と同じくらい必須のものになってきました。一定の耐震基準を満たさない建築物は建てることができません。それと同じように、一定の省エネ基準を満たさない建築物は建てることができなくなるのです。

それが、省エネ基準の適合義務化です。

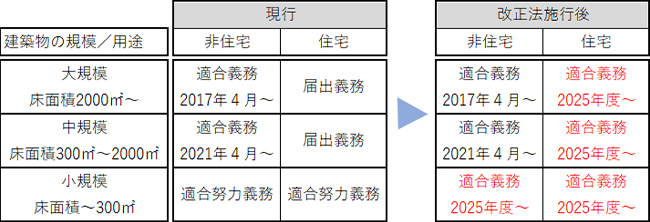

●省エネ基準に対する建築主の義務

※国土交通省資料を基に作成

中大規模の非住宅建築物では適合義務化が適用されていましたが、建築物省エネ法の改正によって、その適用範囲があらゆる規模・用途の建築物にまで広がります。戸建て住宅のような小規模建築物では、省エネ基準への向き合い方は「適合努力義務」から「適合義務」にがらりと変わります。具体的には、建築確認申請後の審査手続きの中に、省エネ基準への適合性を判断するプロセスが新たに加わることになります。省エネ基準を満たさないと、建築確認を得ることができなくなるのです。

適合義務化は、中小工務店や審査側の体制整備などに配慮して十分な準備期間を確保しつつ、2025年度に施行される見通しです。施行日以降に工事に着手する建築物が適用対象です。

国がこの省エネ基準の適合義務化の先に見すえるのは、2020年10月に当時の菅首相が宣言した2050年カーボンニュートラルの実現です。その一歩手前には、2021年4月に開催された気候変動サミットでの2030年度温室効果ガス2013年度比46%削減という公約の実現も見すえています。これらの実現を目指すには、エネルギー消費の約3割を占める建築物分野での省エネ対策を加速させることが不可欠であるという判断が、法改正の根っこにあります。

基準適合率の低さなど理由にいったん先送り

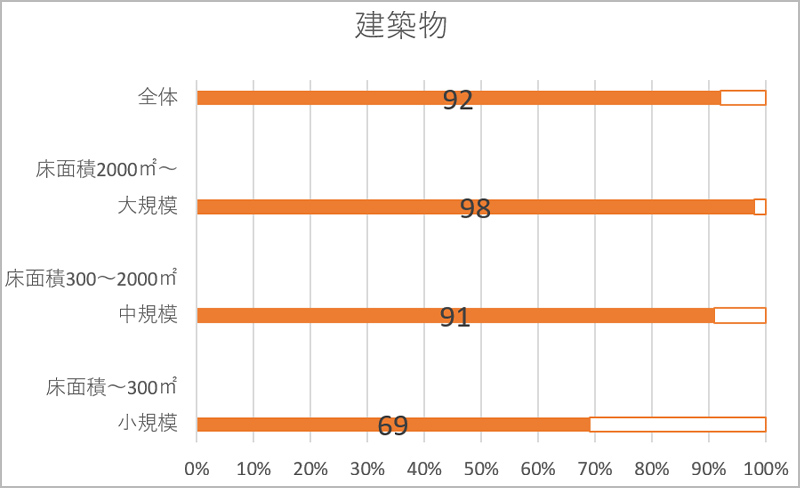

●2016年度における規模別省エネ基準適合率

※住宅・建築物のエネルギー消費性能の実態等に関する研究会とりまとめ(2018年3月30日)における2015年度基準適合率と同様の方法で算出

※国土交通省資料を基に作成

省エネ基準の適合義務化はもともと、新築の建築物について2020年までに段階的に進めていく予定でした。ところが、検討にあたる国の審議会では2018年10月から12月にかけて、新築住宅や小規模の非住宅建築物での適合義務化に対して多くの懸念が示されました。

まずは省エネ基準への適合率が比較的低い水準にとどまっている点です。

省エネ基準はもともと義務ではありませんから、その基準を満たそうとするか否かは原則として建築主や設計者の考え方次第です。実際、2016年度の適合率をみると、新築住宅では規模を問わず6割程度である一方、小規模の非住宅建築物では中大規模のものに比べ低く7割弱です。こうした現実から、適合義務化によって市場の混乱が引き起こされる懸念がある、と指摘されました。

次に、追加投資の効率性です。省エネ基準への適合を図るために生じる追加投資を光熱費の低減によって回収しようとすると、回収期間は大規模・中規模の非住宅建築物に比べ長期にわたり、効率性が比較的低い、とも指摘されました。

小規模の住宅・非住宅建築物で強調されたのは、申請者や審査者の体制上の問題です。これらの建築物の生産を担う設計事務所や工務店などの事業者には省エネ基準に習熟していない者が相当程度は存在しているといいます。しかも、小規模の建築物については新築件数が多いため、適合義務化に必要な体制が整わない恐れがあり、市場の混乱が引き起こされる懸念がある、というのです。

また2019年10月からは、消費税率の引き上げが予定されていました。省エネ基準の適合義務化というコストアップを伴う規制を同じ時期に導入すると、住宅投資を冷え込ませることになりかねないという懸念の声も上がっていました。

一言で言えば、時期尚早ということです。国はこうした懸念の声を踏まえ、新築の建築物について省エネ基準の適合義務化をいったん先送りします。

その後、2050年カーボンニュートラルの実現をはじめとする脱炭素への急加速を受け、適合義務化が再浮上するに至りました。2025年度の施行に向けて、中小工務店や審査側の体制整備などに配慮して十分な準備期間を確保するのは、こうした経緯を踏まえてのことです。

基準の現在地を再確認しよう

外皮性能に加え一次エネルギー消費量も

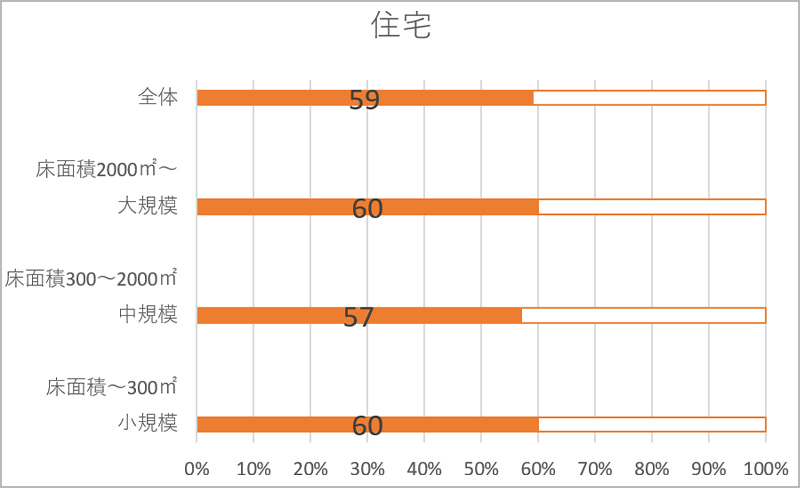

●省エネ基準の変遷

適合義務化を前に改めて確認しておきたいのは、省エネ基準そのものの変遷です。適合が義務付けられる省エネ基準とは、どのようなものなのでしょうか。適合義務化の影響が大きいと考えられる小規模の住宅建築物を念頭に、その流れをたどっていきましょう。

省エネ基準が最初に定められたのは、1980年です。以降、1992年、1999年、2013年、2016年、と大きく4回にわたって見直しを重ねてきました。

「旧省エネ」「新省エネ」「次世代省エネ」という一貫した基準強化の流れの中で特筆すべきは、2013年の改定です。外皮性能をどのような数値で評価するかという点が、ここで見直されました。

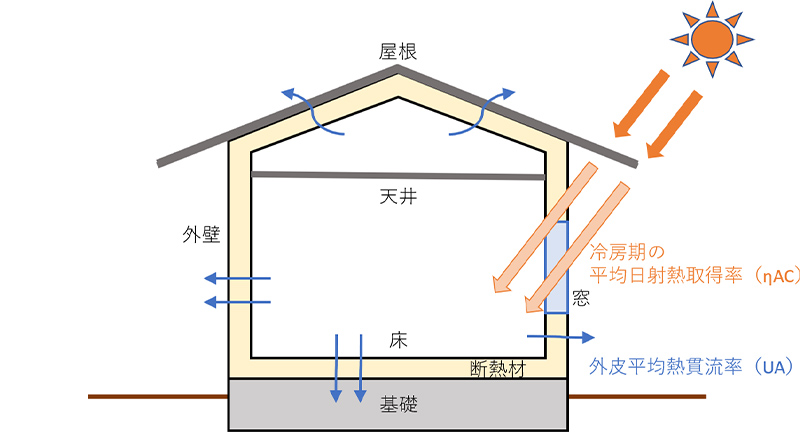

●断熱性能を示す2つの指標

※国土交通省資料を基に作成

断熱性能については、従来の「Q値(熱損失係数)」という値から「UA値(外皮平均熱貫流率)」という値に置き換えられました。一方、日射遮蔽性能については、従来の「μ値(夏期日射取得係数)」という値から「ηAC値(冷房期の平均日射熱取得率)」という値に置き換えられています。

この時には同時に、地域区分も見直されています。地域区分とは、日本全国を気候ごとにいくつかの地域に区分し、その地域ごとに省エネ基準の基準値を定めたものです。それまでは全国を6つの地域に分けていましたが、その区分を8つに増やし、地域区分をよりきめ細かなものに改めたのです。

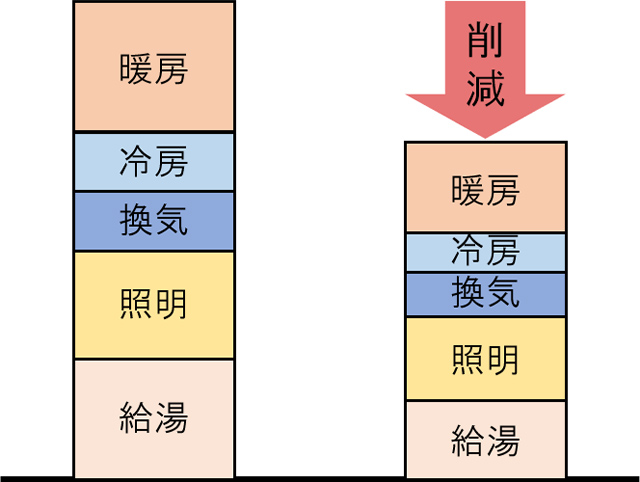

●一次エネルギー消費量も省エネ性能の指標に

※国土交通省資料を基に作成

もう一つ、省エネ性能を評価する指標として、従来の外皮性能のほかに、一次エネルギー消費量を新たに加えました。省エネ性能はここでより直接的に評価されることになります。

2018年の改定では、根本的な見直しに踏み切ります。省エネ基準の見直しはそれまで資源エネルギー庁所管の省エネ法の枠組み内で実施してきました。ところがそれとは別に、国土交通省所管の建築物省エネ法を新たに制定し、建築物については、そこで規制措置や誘導措置を定めるように改めたのです。

新法制定の狙いは、エネルギー消費の約3割を占める建築物分野での省エネ対策を加速させることです。省エネ基準そのものに大きな見直しはありませんでしたが、こうした位置付けの見直しによって建築物分野の省エネ対策を進める基盤が整えられたのです。

現行省エネ基準では十分ではない時代へ

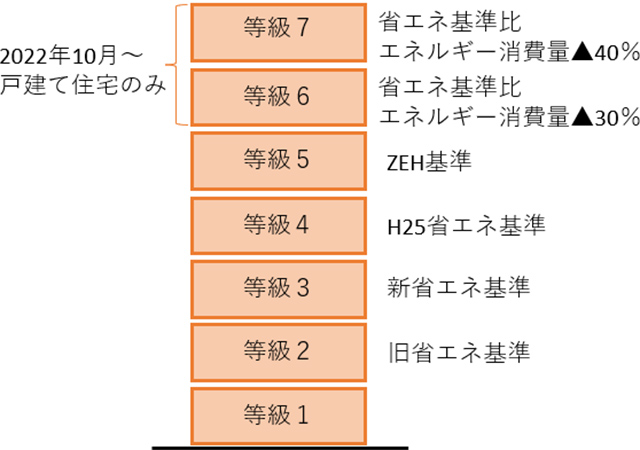

●断熱等性能等級

※国土交通省資料を基に作成

では、現行の省エネ基準はどの程度の水準と位置付けられるのか、住宅性能表示制度の等級表示との関連でみていきましょう。省エネ性能に関しては、住宅性能表示制度で「断熱等性能等級」と「一次エネルギー消費量等級」の2つが定められています。

まず「断熱等性能等級」です。2022年10月以降に加わる「等級6」「等級7」まで含めると、等級は7段階に分かれます。現行の省エネ基準はこのうち「等級4」に相当します。

これだけみると、現行の省エネ基準は中位に位置するように見えますが、ZEH基準に相当する「等級5」も2022年4月に新設されたばかりですから、もともとはこの「等級4」がトップレベルだったのです。ところが、それを上回る「等級5」「等級6」「等級7」が立て続けに新設されたことで、現行省エネ基準は相対的に水準を落とすことになりました。これはつまり、現行省エネ基準レベルでは求められる省エネ性能としてもはや十分とは言えないということを物語っています。

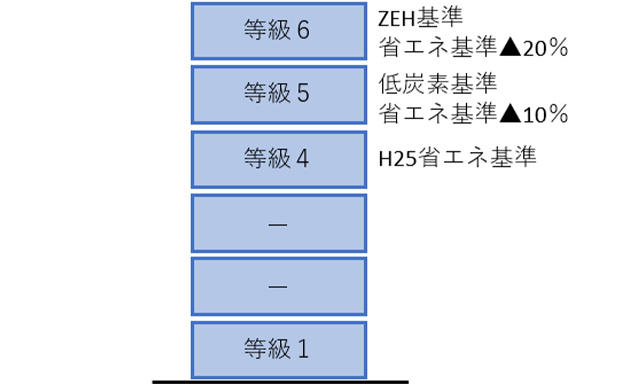

●一次エネルギー消費量等級

※国土交通省資料を基に作成

次に「一次エネルギー消費量等級」です。等級は6段階に分かれます。現行の省エネ基準はこのうち「等級4」に相当します。

ここでも「断熱等性能等級」と同様、ZEH基準に相当する「等級6」は2022年4月に新設されたものです。これが加わったことで、現行省エネ基準は最上位の次から最上位から2番目まで相対的に水準を落としています。「一次エネルギー消費量等級」でみても、現行省エネ基準レベルではもはや、求められる省エネ性能として十分とは言えない時代なのです。