もくじ

この記事の読了時間:約6分

住宅から非住宅へ、広がり見せる木造建築物

「木のビル」の時代がやって来る!

世界に向けて日本らしさを木材で表現する――。そんな狙いを持った建築物が、東京の中心部や臨海部で続々と誕生しようとしています。

国立競技場(東京都新宿区)では、大屋根のトラスを国産のカラマツやスギで、外周の軒裏を国産のスギで構成しています。晴海5丁目西地区(東京都中央区)の再開発区域では、「ビレッジプラザ」と呼ばれる交流施設を、国産材を用いた木造の仮設建築物として建設します。

国産材の利用は、まちなかでもアピールされます。

●外装にも木材を利用した木材会館

右下の写真は、東京木材問屋協同組合が東京都江東区に建設した木材会館です。基本は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物ながら外装には木材をふんだんに利用し、人目をぱっと引き付けます。内部にも構造材や内装材として木材を利用しているためか、テレビドラマやCMの撮影現場としてもよく使われています。

まちなかの建物に木材を利用しようとする流れは、ここ10年ほどの間に本格化してきました。背景の一つは、関係法令の整備です。2010年10月には公共建築物等木材利用促進法が施行され、公共建築物での木造化・木質化促進がうたわれました。一方で、建築基準法に基づく耐火規制が合理化され、木造化・木質化に新しい可能性が開けてきました。

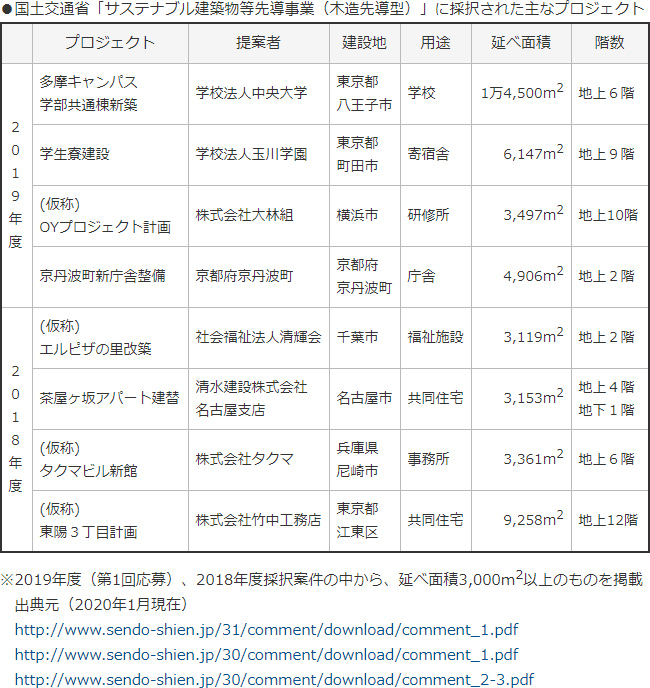

木材を用いた新しい建築部材の開発が進む中、木造化・木質化に挑戦する建築主も増えています。下の表は、木造建築物の先導的な整備プロジェクトに対してその費用の一部を補助する国の事業に採択された主なプロジェクトです。

●国土交通省「サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)」に採択された主なプロジェクト

| プロジェクト | 提案者 | 建設地 | 用途 | 延べ面積 | 階数 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2019年度 | 多摩キャンパス 学部共通棟新築 |

学校法人中央大学 | 東京都 八王子市 |

学校 | 1万4,500m2 | 地上6階 |

| 学生寮建設 | 学校法人玉川学園 | 東京都 町田市 |

寄宿舎 | 6,147m2 | 地上9階 | |

| (仮称) OYプロジェクト計画 |

株式会社大林組 | 横浜市 | 研修所 | 3,497m2 | 地上10階 | |

| 京丹波町新庁舎整備 | 京都府京丹波町 | 京都府 京丹波町 |

庁舎 | 4,906m2 | 地上2階 | |

| 2018年度 | (仮称) エルピザの里改築 |

社会福祉法人清輝会 | 千葉市 | 福祉施設 | 3,119m2 | 地上2階 |

| 茶屋ヶ坂アパート建替 | 清水建設株式会社 名古屋支店 |

名古屋市 | 共同住宅 | 3,153m2 | 地上4階 地下1階 |

|

| (仮称) タクマビル新館 |

株式会社タクマ | 兵庫県 尼崎市 |

事務所 | 3,361m2 | 地上6階 | |

| (仮称) 東陽3丁目計画 |

株式会社竹中工務店 | 東京都 江東区 |

共同住宅 | 9,258m2 | 地上12階 |

※2019年度(第1回応募)、2018年度採択案件の中から、延べ面積3,000m2以上のものを掲載

出典元(2020年1月現在)

http://www.sendo-shien.jp/31/comment/download/comment_1.pdf

http://www.sendo-shien.jp/30/comment/download/comment_1.pdf

http://www.sendo-shien.jp/30/comment/download/comment_2-3.pdf

木造化・木質化された非住宅の建築物を「木のビル」と呼ぶなら、これからはまさに、この「木のビル」の時代です。国土の約7割を占める森林には、戦後に植林され、いま「切り時」を迎えた木が生い茂っています。2019年度からは、それらを伐採し利用する一方で伐採跡に再び造林する森林整備を支える税制も施行されました。「木のビル」への流れは、さらに加速しそうです。

あらためて求められる木材への正しい理解

しかし、建築部材として木材を使いこなすには、ほかの部材にはない難しさもついて回ります。それは、木材が自然素材だからです。

難しさの原因は、安定性に欠ける点にあります。部材として均一ではありませんし、時間の経過とともに変化します。工業製品とは、そこが大きく異なる点です。

例えば、木材の強度は部材によってバラつきがあります。時間の経過とともに反りが生じることもあり得ます。工業部材である鉄骨では考えられません。

もちろん、難しさを乗り越えるための技術開発はこれまでも進められてきました。構造材としての木材で言えば、集成材の開発がその一例です。木材を組み合わせることで、自然素材に特有の不均一さを解消し、時間経過による変化を和らげようとしています。

木材保護塗料も、こうした技術開発の一つです。

木材を外装材や内装材として用いた場合、時間の経過とともに変化が生じます。とりわけ厄介なのは、外装材です。屋外に面しているだけに、さまざまな天候や環境にさらされます。それが、木材に好ましくない変化を引き起こします。そうした変化から木材を守るために用いる塗料が、その名の通り、木材保護塗料なのです。

「木のビル」の時代には、木材を建築部材としてうまく使いこなすことはもちろん、木材を用いた建築物をできるだけ長持ちさせることも求められます。それには、木材保護塗料をうまく使いこなすことが欠かせません。その基本を、以下に紹介していきましょう。

対策しなければ、木材の劣化はどんどん進む

木材の大敵は、紫外線、菌、虫の3つ

まず確認しておきたいのは、時間の経過とともに生じる木材の変化とはどういうものか、という点です。好ましくない変化とはつまり、劣化のことです。その正体をはっきりさせないと、木材保護という対策は立てようがありません。

とはいえ、一口に劣化と言っても、原因に応じてさまざまな種類があります。屋外木部で生じる劣化を、原因ごとに整理しておきましょう。

木材にとって大敵の一つは、紫外線です。

太陽光に含まれる紫外線は、木材の成分を分解する作用があります。それによって強い日差しを受けた木材の表面は次第にやせ細って、木目が浮き出るようになっていきます。「風化」と呼ばれる劣化現象です。

紫外線は同時に、着色成分も分解します。そのため色にも変化が生じ、木材の表面は次第に色あせ、灰白色になっていきます。これは、「銀化」と呼ばれる劣化現象です。

自然界に生きる菌も、大敵の一つです。

菌の代表は、木材腐朽菌です。その名の通り、木材を腐らせる原因になる菌です。この菌が増殖すると、それが木材の成分をやはり分解してしまいます。それが、「腐る」という現象になって表れるわけです。

自然界にはさらに、虫も生息しています。これも、木材にとって大敵です。

よく知られているのは、シロアリです。シロアリは木材を食料にしています。菌による分解とは異なる作用で、木材を劣化させます。

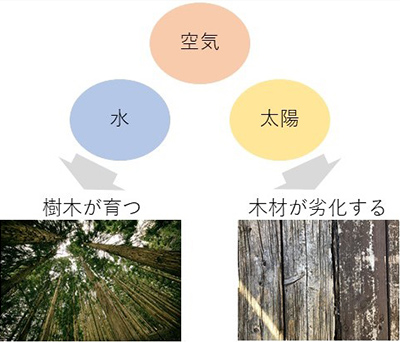

木材の劣化要因は、樹木の育つ条件でもある

●樹木が育ちやすい環境では、木材は劣化しやすい

厄介なのは、これらの大敵を根こそぎ絶つのは現実的ではないという点です。

紫外線とは太陽光です。しかしそれを避けるためだけに、建築物を全て地下に埋めてしまうわけにはいきません。

また菌や虫は空気や水なしには生き続けられません。建築物の周囲からそれらをなくせば、その害を恐れずに済みます。しかしそれでは、人間もその建築物を利用できなくなってしまいます。

太陽、空気、水。この3つは、樹木が育つにも必要不可欠の要素です。つまり、樹木が育ちやすい環境ほど、木材を劣化させる要因は増えてしまいます。そうした環境下では、的確な対策を取らなければ、木材はどんどん劣化していきます。

木部を守る基本は「遮る」「防ぐ」「はじく」

まずは紫外線を「遮る」、菌や虫を「防ぐ」

屋外木部の劣化を放置すれば、見栄えが悪くなります。またそれが構造上の役目を果たしている場合には、耐力上の問題も生じます。劣化対策は不可欠です。

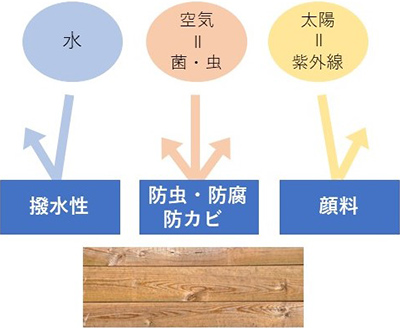

では、劣化対策としての木材保護塗料には、何が求められるのでしょうか。

●木材を守るには、劣化の原因を取り払うのが基本

まず屋外木部を守る基本を整理しておきましょう。それは、劣化の原因を取り払うことです。

紫外線は、木材表面で遮るようにします。その役目を果たすのは、顔料です。つまり、木材に着色を施すわけです。

菌や虫は、まず薬剤で防ぐようにします。防虫・防腐、防カビ成分が、その役目を果たします。

原因を直接遮るのが屋外木部を守る基本とはいえ、そのほかにも忘れてはならないことがあります。それは、劣化の要因の一つとして挙げた水が木部に触れるのを防ぐことです。

忘れてはならない水対策に「はじく」発想

軒や庇の出を深くするのは、外壁にできるだけ雨がかからないようにする昔ながらの対策の一つです。劣化に対して特別に気を使った建築物では、雨がかりの想定される屋外木部をあらかじめ取り替えられる造りにしておく例もあります。

このように水が屋外木部に触れるのをできるだけ避けるようにするという役目を、建築物の造りではなく、木材保護塗料に持たせることも可能です。

それが、撥水性です。撥水性を持たせることで木材はその表面で水をはじきます。革製品への水対策として一般的な「はじく」発想を、木製品にも取り入れるわけです。

木材の良さを生かしながら塗料を使いこなす

「木材の呼吸」を妨げない塗料を用いる

木材保護塗料を用いる場合、もう一つ、意識しておきたい点があります。それは、木材保護塗料によって木材の良さを殺さないようにするということです。

木材の良さの一つは、その風合いです。木材には自然素材ならではの味わいがあります。木目は、その一つです。塗料がそれを消してしまうでは、木材の良さが生かされません。

もう一つは、内外での湿気のやり取りです。湿気をバランス良く保つ調湿性も、木材の良さの一つです。これは、木材の「呼吸」と、たとえられます。

木材の表面に塗膜をつくるタイプの木材保護塗料では、その種類によっては塗膜がこの「呼吸」を妨げかねません。場合によっては、塗膜に膨れやはがれが生じてしまいます。そうなると、膨れが塗膜のはがれにつながったりはがれた箇所から劣化が進んだりする危険があります。

木材の風合いや「呼吸」を生かしながら、木材保護塗料をうまく使いこなす――。「木のビル」の時代、建築設計者や建築主にはそうした技量や意識が求められます。

では、木材保護塗料にはどのようなタイプのものがあり、それらの中から適切な塗料をどう選び、どう使いこなせばいいのでしょうか。次回は、それらの点をご紹介していきます。

- 1

- 2