無機系可とう性薄塗り床材ラバクリートF

アスファルト系下地への施工が可能な薄塗り床材

施工終了後約16時間で車両の走行が可能です。

低臭のため、食品倉庫や地下駐車場などの改修工事に最適です。

商品ムービー

動画内の標準色は旧称です。

主な適用場所

- ●地下駐車場

- ●倉庫・工場

- ●その他アスファルト系下地部分の補修・改修など

特長

アスファルト系下地への施工が可能

セメントを主体とした無機系材料でありながらすぐれた可とう性※を有し、アスファルト系下地に施工が可能です。

※柔軟性があり、曲げたり、たわみを持たせることができる性状。

「可とう性」と「弾性」の違い

可とう性は「可撓性」(かとうせい)と書き、英語では

「flexibility 」(フレキシビリティ)。

物体が柔軟であり、折り曲げてもポキンと折れない性質を持ちます。

右の写真は「ラバクリートF」を約3mmの厚さで固めたものですが、力を入れなくても簡単に曲げることができるくらいの柔らかさを持っています。

柔らかいという点から「弾性」と同じイメージを持たれがちですが、可とう性の伸びる性能は弾性ほど大きくありません。

硬い塗膜を硬質、伸びる性質を持つ防水形の弾性塗膜を弾性とすると、可とう性はその中間に位置づけられます。

「ラバクリートF」は荷重による下地の変形にも追従し、抜群の接着力でアスファルト系下地とも一体化し、「割れ」や「はがれ」から床を守ります。

低臭で、施工時の臭気対策が不要

有機溶剤を一切使用していない完全水性材料です。

地下駐車場などの換気のしにくい場所でも臭気がほとんど気にならず、安心して作業できます。

施工翌日には車両の走行が可能な速硬性

業務が休めない、工期が少ない現場や改修工事に適しています。

高レベリング性があるので広い現場も効率的に施工ができます。

頻繁な車両走行に耐える強靭な床材

アスファルト系下地に使用される防塵材に比べすぐれた耐久性を備えており長期間の車両走行に耐えられます。

施工事例

駐車場の改修例

|

現場名 |

大宮ソニックシティ |

|---|---|

|

カラー |

特注色 |

施工前

白線がはがれているだけではなく、舗装表面も荒れている状況でした。

ラバクリートFは、厚さ3mmの仕上げで改修工事に最適です。

施工後

施工終了後約16時間程度で車両走行が可能です。

耐久性にもすぐれているので、フォークリフト走行が想定される場所にも最適です。

倉庫の改修例

|

現場名 |

アクロストランスポート株式会社 辰巳倉庫 |

|---|---|

|

カラー |

特注色 |

施工前

施工後

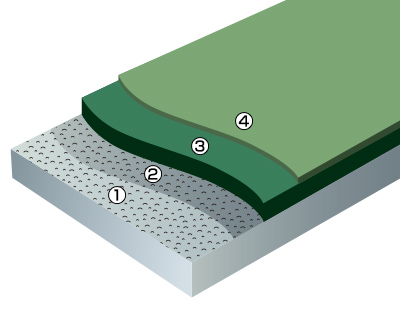

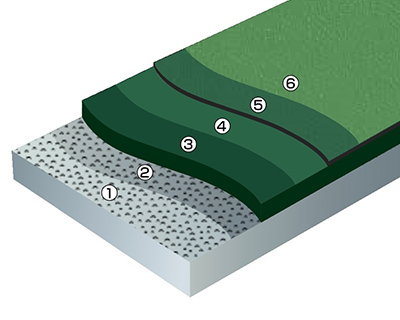

工法図

施工・納まり

①下地処理

既存床材または劣化して脆弱になっている部分を研削機を用いて除去し、ワイヤーポリッシャーなどで清掃します。

![]()

②プライマー塗布

清掃後、専用の塗布器を用いてプライマーを塗布します。アスファルトなどの凹凸のある下地にはブラシで塗布します。

![]()

③下塗り材塗り付け(防滑仕上げのみ)

金ゴテを用いて所定の厚みで塗り付けます。

![]()

④層間プライマー塗布(防滑仕上げのみ)

専用の塗布器を用いて層間プライマーを塗布します。

![]()

⑤上塗り材塗り付け

速硬性の材料のため、塗り継ぎ間隔に注意をしながら塗り付けます。

![]()

⑥トップコート塗布

上塗り材が十分に乾燥してから、トップコートを塗布して完成です。

![]()

⑦完 成

カラー

平滑仕上げ・防滑仕上げ共通

平滑仕上げ/防滑仕上げ

#1

#5

#8

#17

#810

取得資格

●ISO 14001審査登録工場で製造された製品です。

| 文部科学省「学校環境衛生の基準」指定6物質はもとより、厚生労働省指針13物質を使用しない安全な床材 |

| 日本建築仕上材工業会 F☆☆☆☆ |

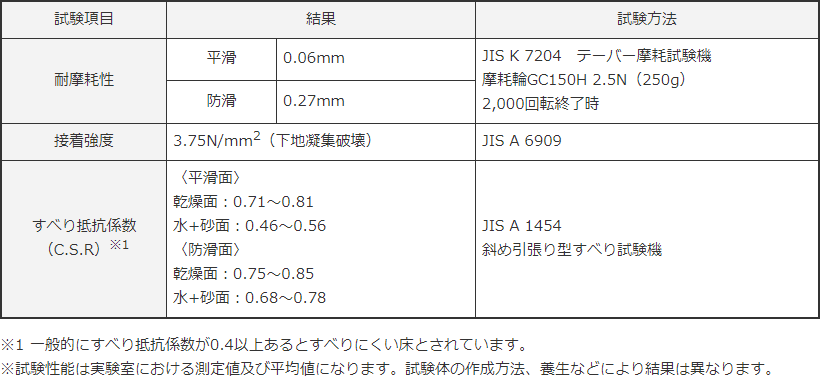

性能データ

| 試験項目 | 結果 | 試験方法 | |

|---|---|---|---|

| 耐摩耗性 | 平滑 | 0.06mm | JIS K 7204 テーバー摩耗試験機 摩耗輪GC150H 2.5N(250g) 2,000回転終了時 |

| 防滑 | 0.27mm | ||

| 接着強度 | 3.75N/mm2(下地凝集破壊) | JIS A 6909 | |

| すべり抵抗係数 (C.S.R)※1 |

〈平滑面〉 乾燥面:0.71~0.81 水+砂面:0.46~0.56 〈防滑面〉 乾燥面:0.75~0.85 水+砂面:0.68~0.78 |

JIS A 1454 斜め引張り型すべり試験機 |

|

- ※1一般的にすべり抵抗係数が0.4以上あるとすべりにくい床とされています。

- ※試験性能は実験室における測定値及び平均値になります。試験体の作成方法、養生などにより結果は異なります。

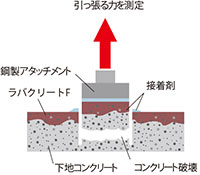

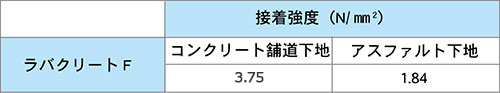

付着強度試験

コンクリートへの付着強度が、断面修復材としての基準値1.5N/mm2(構造物施工管理要領(東・中・西日本高速道路株式会社))を大きく上回る4.27N/mm2あり、コンクリートへのすぐれた接着性を認め、いかにはがれにくいものかがわかります。

建研式接着力試験機を用い接着力を測定した。

[試験時の条件]

20±2℃ 湿度55±5%RHの試験室にて実施

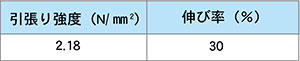

引張り強度試験および伸び率

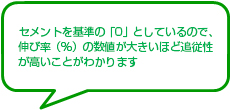

引張り強度試験(ゼロスパンテンション試験)で、一般セメントとラバクリートFを比較してみると、

一般セメントでは伸び率がほぼ0%であるのに対し、ラバクリートFは一般セメントに比べ、

伸び率が30%と高い伸びが得られていることがわかります。

衝撃による塗膜の割れ・はがれがおこりにくい床材として実証しています。

JIS K 6251(加硫ゴム及び熱可塑性ゴム-引張特性の求め方)に準じ、20℃での最大引張り強度、破断時の伸び率を測定した。

[試験時の条件]

引張速度:50mm/min

試 験 機:テンシロン万能試験機

養生温度:20℃

試験材齢:7日

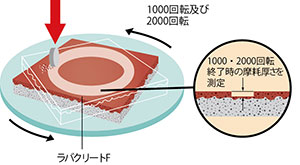

耐摩耗試験

摩耗輪として使用しているGC-150Hの素材は、砥石です。

ゴムタイヤやプラスチック車輪に比べても硬い材質で試験を行ないます。

摩耗減厚は1,000回転で0.036mmであることから、ラバクリートFを施工することにより、摩耗の減少を防ぎ、長期に渡り床を守ります。

JIS K 7204(摩耗輪によるプラスチックの摩耗試験法)に準拠し、

1,000回転、2,000回転終了時の摩耗減少量を測定した。

[試験時の条件]

回転数:1,000回転、2,000回転

摩耗輪及び荷重:GC-150H(250g)

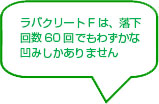

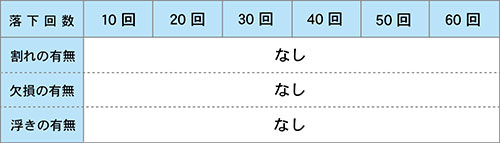

耐衝撃性試験

耐衝撃性試験では、1kgの鉄球を1mの高さから落下させて、床材に座屈(割れ)や欠損、浮きが出るまでの回数を数えました。

実験結果からも、通常のコンクリートに比べ、すぐれた耐衝撃性を発揮していることがわかります。

車両走行にも長時間耐え、快適な環境を維持します。

[試験時の条件]

下地:アスファルト系下地

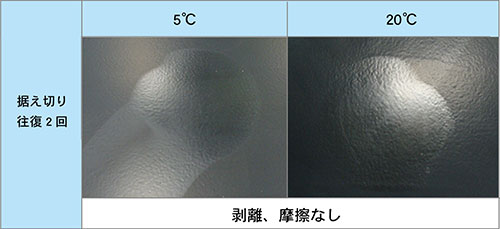

フォークリフトによる据え切り試験

リーチ型フォークリフトによる据え切りを行ない、据え切りに対する耐久性を確認しました。

リーチ型フォークリフトは、一般的なフォークリフトに比べて硬いタイヤを使用している分、

接地荷重が大きく、小回りがきき、据え切りのダメージが大きいことから、その耐久性の高さを確認できます。

試験材齢の7日は、施工後7日後を想定しました。

なお、試験体の写真上光って見える部分は、摩擦により表面が光沢性を持ったためです。

[試験時の条件]

フォークリフト種類:リーチフォーク(重量 2.6t)

タ イ ヤ 種 類:ゴムタイヤ

トップコート:Uトップコート

試 験 材 齢:7日

※上記写真は、RF-8の平滑仕上げです

※上記写真は、RF-810の平滑仕上げです

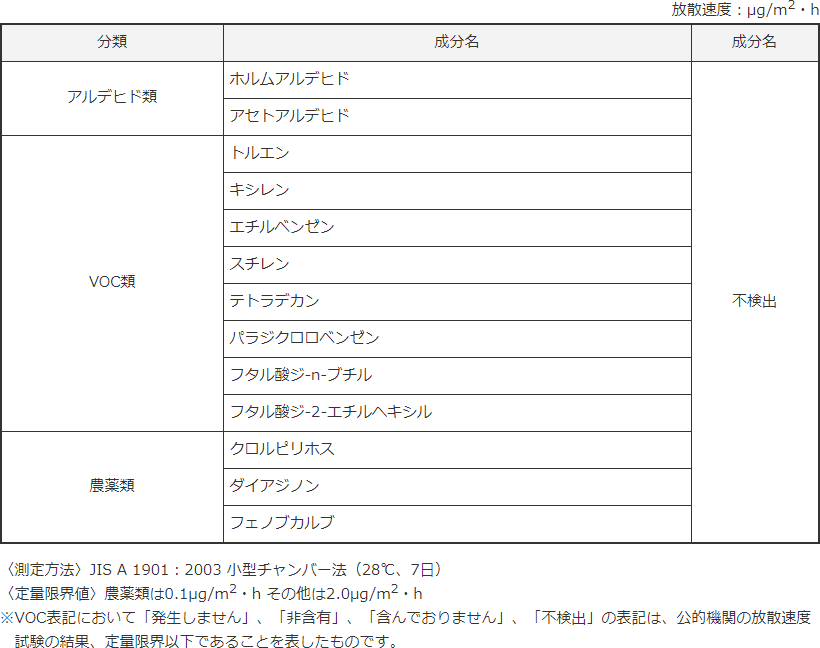

VOC(厚生労働省指定13物質)

厚生労働省が定める指定13物質において、定量下限値以下。

JIS A 1901:2003 小型チャンパー法による測定。放散速度を測定したのは、施工1週間後を想定して7日目の値。

[試験時の条件]

試験項目:小型チャンパーによるアルデヒド類、voc類放散量測定

試験材:ラバクリートF

厚生労働省指針13物質成分放散速度試験

放散速度:μg/m2・h

| 分類 | 成分名 | 成分名 |

|---|---|---|

| アルデヒド類 | ホルムアルデヒド | 不検出 |

| アセトアルデヒド | ||

| VOC類 | トルエン | |

| キシレン | ||

| エチルベンゼン | ||

| スチレン | ||

| テトラデカン | ||

| パラジクロロベンゼン | ||

| フタル酸ジ-n-ブチル | ||

| フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | ||

| 農薬類 | クロルピリホス | |

| ダイアジノン | ||

| フェノブカルブ |

- 〈測定方法〉JIS A 1901:2003 小型チャンバー法(28℃、7日)

- 〈定量限界値〉農薬類は0.1μg/m2・h その他は2.0μg/m2・h

- ※VOC表記において「発生しません」、「非含有」、「含んでおりません」、「不検出」の表記は、公的機関の放散速度試験の結果、定量限界以下であることを表したものです。

規格・価格

備考

- ●特別管理商品は、床材としての性能発現のために特別な管理と詳細な打ち合わせを必要としますので、お問い合わせください。

- ●施工仕様書をご確認のうえ、正しく安全にご使用ください。

- ●製品改良のため、予告なく性能・仕様・カラーバリエーションを変更する場合があります。

- ●色見本は現物と多少異なります。ご決定の際は、現物サンプルをご参照ください。

- ●予期せぬクラックが発生することがあります。

- ●現場環境により、色ムラが生じることがあります。

- ●テープの貼り付けによりトップコートが剥離する可能性があります。

- ●油などの液体類による汚染については染み込み(染み跡)が発生します。

- ●酸性薬液には耐性がありません。バッテリー液、洗剤、その他の日常で使用する薬液にはご注意ください。

- ●塩ビなどの合成樹脂や合成ゴムに長時間接触すると、それらの成分の影響で黄色〜褐色の変色や軟化、べた付きが発生する場合があります。(この現象をゴム汚染と言い、ゴム製品の接触で起こるため、接触を防止する以外防ぐことができません。)タイヤや塩ビシートなどが長時間接触しないように配慮してください。

- ●チェーン・スパイクなど金属製のタイヤ装着具を使用して床面に乗り上げた場合は、傷・はがれが生じることがあります。

- ●急ブレーキ・急旋回によって床が傷付くことがあります。

- ●厨房・洗車場など、常時水がかりする場所には使用できません。